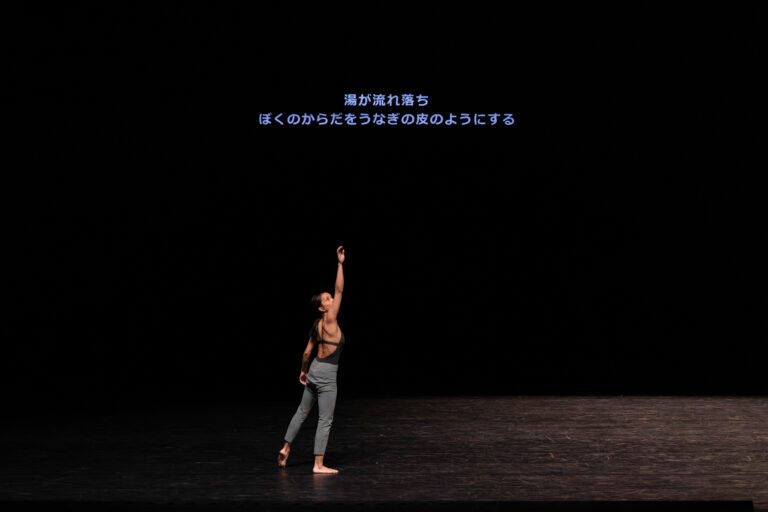

『The Waves』Photo:金サジ(umiak)

1987年にフランスのパリで生まれたノエ・スーリエは、2020年からアンジェの国立コンテンポラリーダンスセンターでディレクターを務めている。彼はいま、リヨン・オペラ座バレエ団やネザーランド・ダンス・シアターなど、国内外の有名カンパニーに振り付ける作家となっている。日本での公演は、2019年に利賀村で開催されたシアターオリンピックスへの参加以来、5年ぶりで、今回は彩の国さいたま芸術劇場とロームシアター京都を巡るツアーだ。京都では『ザ・ウェーブス』に加えて、屋外広場で『パッサージュ』も上演された。

スーリエは、2024年の現在、まだ30代であるが、早くもその15年程前には自身の進む道を見つけていたようだ[2]。彼の針路を照らした光は「身振り(gestes)」であったか。スーリエは、それをもってダンスへの自分なりのアプローチを真摯に試みてきたと思われる。このレヴューでは、少し偏狭となるがそこにスポットを当て、そのことの意義や効用、難しさなどを浮き上がらせてみたい。

身振りは、日常動作を模した身体の素振りだ。日常動作には生や生活の実利的な目的(but pratique)が含まれることから、私たちはその動きの組成やそれがなされる必要性を自然と察し得る。スーリエが身振りから始めるのは、それが、劇場あるいは舞台の手前で、暗に私たちをつないでいるからだろう。とはいえ、彼は身振りをそのまま使うわけではない。この振付家は、身振りの実利的な目的を解除して、動きを強め、抽象化し、踊りへと高める。それは、欧米の舞踊史に照らせば、スーリエが60年代アメリカの前衛舞踊家たちの抱いた理想(その不可能性の隠蔽)を無駄にしていないということか。舞台は「見る/見られる」の不平等性を前提とする場のことであり、そこで身振りはもとの身振り(日常動作)ではあり得ない。スーリエによれば、振付芸術はまだまだこれからなのである。ダンスは後世に残りづらい技芸だけれど、20世紀の偉人たちの遺産(複数の遺産 les héritages)は十分に豊かであり、私たちはそれを活かせる時代に生きている[3]。

*

身振りからダンスへ向かうスーリエの特殊な接近方法を、かいつまんで記そう。創作時に彼が基本とするものは、次の4つのようである。「避(よ)ける・躱(か)わす(éviter)」。「掴む・捕る(attraper)」。「叩く・打つ(frapper)」。「投げる・放る(lancer)」──『ザ・ウェーブス』のシーン構成もこれに則っている。さて、原語を見てピンときた人もいるかもしれない。そう、事はバレエとも関わる。スーリエの話によると、実にバレエのパ(動きの総称)もこうした日常動作をもとにしている。バレエ用語を思い出そう。「フェッテ」「フラッペ」「フォンデュ」etc. これらのタームのもとは「ムチのように打つ(fouetter)」「ハンマーで叩く(frapper)」「チョコレートが口の中で、あるいはチーズが温まって溶ける(fondre)」である。ここではムチやハンマーやチーズなどのイメージを添えながら、それぞれの動詞を記したが、日常でフランス語を使う人々の心には、多かれ少なかれそうした語感がついている。一方、世に広がる体系的な舞踊言語(バレエのパ)では、叩く(フラッペ)も溶ける(フォンデュ)も均質の運動性を帯びていないだろうか。日常では目的に応じて、その身体運用の仕方(エネルギーの配分等)が変わるけれども、バレエでは動きの目的が主として幾何学空間における優美な姿勢や移動にあることから、その身体運用の仕方はアン・ドゥオール(外旋=股関節からのターンアウト等)やエレヴァシオン(上昇=上体の引き上げ)を原理として、統制される──その強化や進化はモダニズムに貫かれる。スーリエは、自身のバレエ/ダンス経験をふまえ、またそれを省みる哲学的考察を通じて「身振り」に立ち返っているのだ。身振りをもとにするなら、それを踊る者も見る者も動きをいったん自分にひきつけることができよう。踊る者や見る者の心を離れて既存する舞踊言語からではなく、人が自ずと心を寄せることのできる親密な(familier)動作からまずは始めて、その抽象度を高め、強さや美しさの溢れる運動へと、つまりダンスへと錬成させていくのである──とはいえ、彼のしていることは、そこに物語を読み込める「身振りの踊り」とは一線を画す。

では、具体的にスーリエはどのようにしているのか。彼は、それら4つの身振り(「準備(préparation)」を含めると5つ)を、ダンサーたちに空想の状況で行なってもらうそうだ[4]。埼玉公演のポストパフォーマンストークで、彼がジェスチャーしながら話していたことをここで振り返るなら、例えばこういう(「右手で下から投げる」)動きをダンサーたちがしたとして、そのラインやスピード、フォースは皆一様ではない。ダンサーの個性や創発性がそこに表れる。『ザ・ウェーブス』の各シーンにおいても、「掴む・捕る」のシーンなら、ダンサーたちが手のみならず、足の裏や膝の裏でそうしていたのを私たちは見ただろう。「叩く・打つ」のシーンでは、掌や肘に加えて、飛び跳ねながら腰で打っていたり、上体を折り畳んで頭で叩いたりもしていた。そしてそれらの動きをつなげる際にも、そのつなげ方は、例えば「避ける・躱わす」のシーンではその避ける身振りAに続き、避けるBが、1人のダンサーの身体運動としては考えられないような仕方で接続される。さらにその避けるBもが「避(け)……」くらいのところでキャンセルされて完遂しない──その身振りの目的が宙に浮くため、私たちの感覚や感情もはぐらかされる。情感を掻き立てはしても物語(ナラティブ)にはならない。この作品の中で、ダンサーの動きに私たちが幾度となく「えっ」とか「ハッ」とさせられるのはそのためだ(「転んだ(!?)」と思わされるほどのオフバランスにもダンサーたちの動きはなる)。上演に臨場感があったためか、ポストパフォーマンストークでは観客から、どこまでが振付で、即興なのかという質問が出ていた。スーリエいわく、本作は振付られているが、自分の振付はダンサーの自発性や舞台のライブ感を大事にする、と。これは彼があるメディアで話していたことだが、完全に自由ないわゆる「即興」では、ダンサーは自身の慣れた動き方を繰り返し、そのパターン化された動きの移行(transition)や筋肉の共同作用(coordination)を変えにくい。彼はそこでタスクという皆に共通のアプローチを取りながら、ダンサーたちが一様にならずに、また各人が自身と格闘しつつ運動を具体化してゆける方途を考えたのだという。

スーリエの独特なアプローチは、『ザ・ウェーブス』終盤のナンガリンヌ・ゴミスのソロ、その強くも美しいダンスから知り得たように、身振りを抽象的な運動へと変化させながら、私たちの感覚や感情を触発する記憶の断片をそこへ残すことに成功している。私は、上演後に劇場の外で舞台の振りを真似している人たちを見た。それを目にしたとき、スーリエのこの新しい感覚を伴うムーブメントは──舞踊史の偉人たちのそれと同じく──次の世代の人たちに活かされてゆくのだろうと思った。

『The Waves』Photo:金サジ(umiak)

*

ヴァージニア・ウルフの『波(The Waves)』の翻訳者、森山恵によると、ウルフは「この本を書いたことで私は私に敬意を払う」と自負し、また「『波』は緊張度と密度が高い」と記していたそうだ。この作品は、ゆえに作家の人生においても、稀な意識の状態で書かれたことが推測される [5]。スーリエは、『ザ・ウェーブス』はウルフの小説のアダプテーションではない、と言うが、そのトーンは近い。

『ザ・ウェーブス』の出演者は、パーカッション2名、ダンス6名の計8名である。この作品では、ミュージシャンとダンサーが数週間にわたり、ともに音と踊りをつくっていったらしい[6]。パーカッションを担当するのは、世界的に有名なベルギーの現代音楽アンサンブル、イクトゥスのメンバーで、彼らは今回、既存の曲を演奏するのではなく、この作品の音をダンサーの動きを見ながら拵えていった。本作のトーンが並でないのは、そうした贅沢な創作環境にもよろう。

イクトゥスが日本公演で奏でた最初の音は、私たちを一挙に密度の高い意識へといざなった(彩の国さいたま芸術劇場で鑑賞した人はそれを経験しただろう)。ダンサーもその音に合わせて意識の針(集中力)をその水準へと乗せたようである(ロームシアター京都での公演においては残念ながらそうはいかなかったようだ)。そこからは、ウルフの小説ではないが、終いまでインテンシヴな時間が持続する。

『The Waves』Photo:金サジ(umiak)

*

『ザ・ウェーブス』は、「避ける・躱わす」「掴む・捕る」「叩く・打つ」「投げる・放る」のダンスシーンを骨組みとし、その合間に『波』の語りが入るという構成だ。ウルフの言葉は、ステファニー・アムラオの声と踊りで三度、挟まれる──それぞれが、次のシーン、今のシーン、先ほどのシーンという具合に、未来、現在、過去の時間相を思わせよう。本作は、そうしたシンプルな構造や構成にて、人間の意識のさまざまな動きを私たちに体験させる。その多様さは、ダンサーそれぞれの個性が滲む身振りの運動や、ミュージシャンらの自作した素材が異なる楽器(木や金属や革)の音に導かれる、のであろうが、それだけでは、上演の時間がどうして人の意識の移り行きのように私たちに感じられるのかは分からない。浮いては沈み、集まっては散じ、回り戻って弾ける、そうした変化がなぜ私自身の中でのことのように感じられるのか。

このことは、美学(哲学)的にも重要だろう。私はその理由を、この舞台で私(たち)に知覚されるものが、そもそもそのようにつくられているからではないか、と考える。スーリエは、本作の特徴、その珍しさは、ミュージシャンとダンサーが一緒に音と踊りをつくれたことと言っていた。その意味は、見ると聞くとが合わさって私(たち)に感得される、そうした芸術的所与を自分らは拵えたということではないか[7]。

その成果は、パーカッショニストが物理的に楽器を叩いていない時間にも及ぶ。私は、彩の国さいたま芸術劇場での公演初日、その見ていることが聞いていることであるような(その逆でもある)知覚の時間を、いわゆる「無音」の場面にて自覚し、それを再び味わいたくて、2日目の公演も鑑賞しにいった。スーリエ自身、日本のツアーでは、演奏音の無い時間が(観客の集中度の高さを含め)格別であったことを上演後のトークで重ねて口にし、それが本作を新たな水準に押し上げたことを強調していた。それは言い換えれば、日本での上演(会場=出演者や観客やスタッフや機構の集合体)がこの作品の可能性を開いたわけである。

埼玉公演ではその点が極まっていた。私が特筆したいのは次の場面である。それは「叩く・打つ」のシーンのクライマックスを経て、パーカッショニストがはけたあと、その余韻の中にダンサーたちが残るところから始まる。下手の奥にアドリアーノ・コレッタとジュリー・シャルボニエが佇み、上手のほうへと他のダンサーたちが身を移す。そのダンサーたちは上手奥から手前へとあいだを空けて座っていく。シャルボニエがコレッタから離れ、対角線上に歩き始める。そして彼女は座っている人のほうを向くと、そこへゆっくり近寄っていく。奥から順にひとりずつ。それは幽体の移行らしき、音の余韻がそのまま動いているようであった。私はその歩みを耳で見ていたのか? 私にはこの場で「共通感覚[8]」という触覚の存在や所在を論究することはできないが、その時には(少し奇妙な言い方になるが)耳と目の奥のほうで舞台に触れている感じだった。私は、聴覚でも視覚でもあり得る感覚で知覚していた。

*

いま辿ったことを一口に言えば「感覚の開かれ」になる、があと少しだけ、私が上演中に感じた「開かれ」について内省してみたい。

「記憶の開かれ」について。先に一言したナンガリンヌ・ゴミスのソロを振り返ろう。このシーンの特徴は、ゴミスの強靭な足腰をバネとする弾力ある踊りに加え、彼女の手先の繊細な表現によってなされる、鑑賞者の視点の誘導だろう。ゴミスがその手で自分の体に触れると(「掴む・捕る」のヴァリエーションか)、その部位に私たちの目が留まる。すると何が起きるか。例えば、彼女が後ろを向いておしりをツンと持ち上げ(プルンと跳ねらせ)るや、私たちは先のアムラオの似た動きを思い出す。その(わずか数十分前の)思い出には、私がその時に感じた官能や、ウルフの言葉の肉感──身体にお湯が流れる感覚を「ぼくはあたたかな肉体にすっぽり包まれる」と描写するそれ──が付いている。その感情を伴う記憶は、私がこの上演のさなかに得ることのできた特別なものだ。それが保持されるだけでなく、目の前の踊りの魅力とともに開き、生きかえる。

『The Waves』Photo:金サジ(umiak)

これは、作品の構成を俯瞰すれば、スーリエの企図した(アムラオとゴミスの表現力からしてできるとふんだ)ことであろうが、ある人の身振りが別の人の身振りを喚起するという、ある種芸能的な愉悦を孕むもので、身振りをもとにダンスをつくることの1つの効能と言えるかもしれない。私は、そのアムラオの踊りとゴミスの踊りがともに開かれる印象を埼玉公演の2日目の鑑賞で強く得た。そのため、京都公演ではどんなイメージで/が開かれるかと、わくわくしていた。しかしながら、京都で私が経験したのは(ゴミスのシーンに話を限ろう)、埼玉の時のような、ゴミスの動きからアムラオの動きやウルフの言葉という上演特有の記憶を思い起こし、その記憶で知覚を一層情感的なものへと開いてゆくことではなく、日常の動詞(「置く」など)の言葉を考えてしまった、ということである。それは、その日のゴミスの動きが、私にとってはマイム的な説明(日常動作)以上のものにはならなかったということか。スーリエの思惑、すなわち、舞台以前にある私たちのつながりを舞台で活かすことは、出演者の自発性や臨場感と密接で、ゆえに会場のコンディションによってはそうした(記号以下の)事態も起こり得てしまうということだ──私はそれを日本ツアー三公演の鑑賞を通じて認識した。

ロームシアター京都サウスホールでの上演は(多分に音響のせいだろうか)、パーカッショニストもダンサーも乗り切らない様子であった。一方、ローム・スクエアで行なわれた翌日の野外公演『パッサージュ』は打って変わって、胸の弾むパフォーマンスだった。ダンサーたちの溌剌とした表情も忘れられない。その上演では、ダンサーらがアイコンタクトや阿吽の呼吸で、そして間(ま)を遊びそれを伸縮させる余裕をもって、また閉じすぎず開きすぎずのジャストな集中力で踊っていた。『パッサージュ』は、ダンサーたちが空間に動きで切れ目を入れ、そこにその動きのエネルギーを残す。私はその上演後にふとそれらの運動をローム・スクエアに再見し、その身振りのムーブメントをなぞってしまった。『パッサージュ』はそうした動性と力を場に刻印するパフォーマンスであった。

『Passages』Photo:金サジ(umiak)

『パッサージュ』ではまた、ダンサーたちの身振りのムーブメントが、ローム・スクエアの石柱の外へも広がる感じで、私たちの意をその日常へ──通行人や待ち人、また公園の背後の山々などにも──向けさせた。このレヴューの最後に、『ザ・ウェーブス』における「舞台の開かれ」について記しておこう。

終盤の「投げる・放る」のダンスシーンで、ダンサーたちはそれぞれ、架空の物を投げ続ける。むろん、投げるだけではない。走り、飛び、ハイタッチをし、目配せで舞台にグルーヴを生じさせる。全身を使っての「投げる」ダイナミックな運動は、その渦波に乗じて、大きく、劇場の最奥や天井へも向けてなされる。私の体はそれを受けて、私は座席にいながら後ろへ天へと身や顔を振り向かせ(そうにな)る。その反応は、「見る/見られる」という舞台のモードが一瞬外れ、日常の身体経験が飛び出しているのだろうか。そうした開かれが、本作では序盤から私たちの中でうごめく。8人の出演者が、舞台いっぱいに踊り演奏するファーストシーンに続き、アムラオが1人、そのマクロな広がりからミクロな点へと空気を集めるようにして、『波』の語りを始める。その場面で、私たちは顕在する彼女の背後に、袖で見え隠れする他7人の(非)存在を感じ取るに違いない。この作品では、ダンサーもパーカッショニストも、舞台の内にいたり外にいたりするが、その外で待つ彼/彼女らが、私たち鑑賞者との中間的な存在になっているのか、舞台のフレームを開いているようだ──アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル振付の『ドラミング(Drumming)』をそれと比較した人もいたかもしれない。

さて、身振りからダンスを生むことの効き目や難しさをここまで辿ってきたが、『ザ・ウェーブス』は最後、6人のダンサーが「ハッ」と息を吐きながら、勢いのある運動を続ける。そのさなかに光が、さっと切れる。ダンサーたちの熱弾く身体の残像。ウルフの声「波は、岸に砕けて散った」の空耳。視覚と聴覚が時間の内でつながる。

*